https://www.chosun.com/national/people/2022/05/28/S4O6IAA43NFGBEUJDDCACTENX4/

“스무 살에 시작한 야학, 어느새 50년 됐네요”

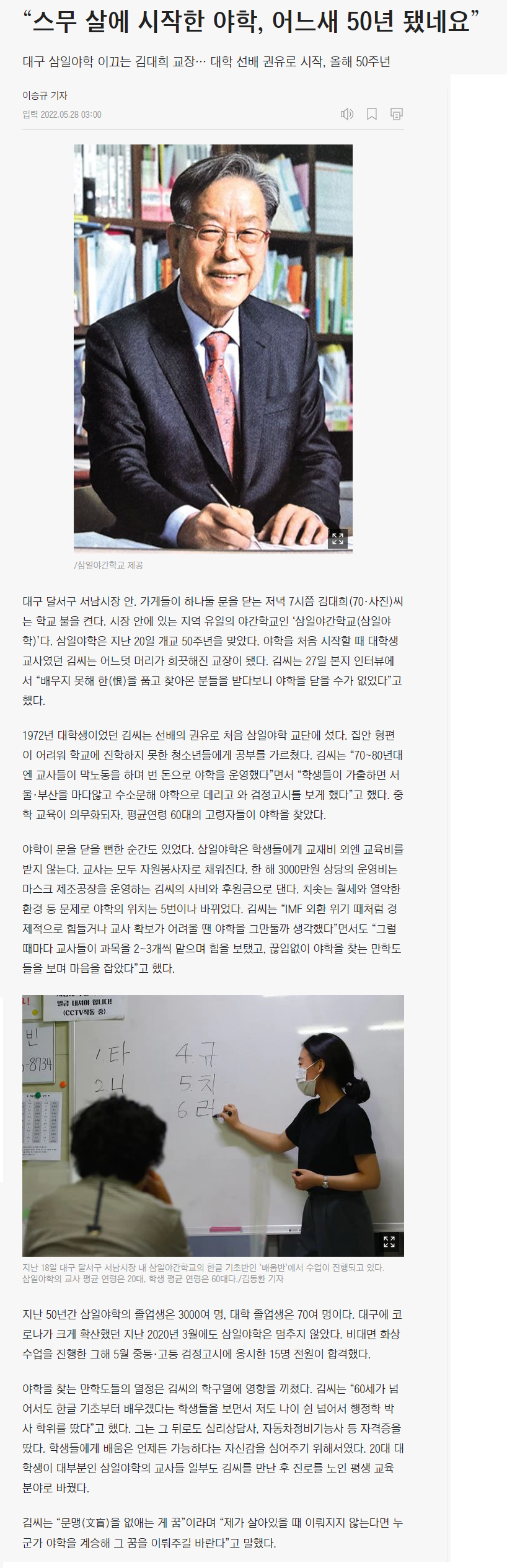

대구 달서구 서남시장 안. 가게들이 하나둘 문을 닫는 저녁 7시쯤 김대희(70·사진)씨는

학교 불을 켠다. 시장 안에 있는 지역 유일의 야간학교인 ‘삼일야간학교(삼일야학)’다. 삼일야학은

지난 20일 개교 50주년을 맞았다. 야학을 처음 시작할 때 대학생 교사였던 김씨는 어느덧 머리가 희끗해진 교장이 됐다. 김씨는 27일 본지 인터뷰에서 “배우지

못해 한(恨)을 품고 찾아온 분들을 받다보니 야학을 닫을

수가 없었다”고 했다.

1972년 대학생이었던 김씨는 선배의 권유로 처음 삼일야학 교단에

섰다. 집안 형편이 어려워 학교에 진학하지 못한 청소년들에게 공부를 가르쳤다. 김씨는 “70~80년대엔 교사들이 막노동을 하며 번 돈으로 야학을

운영했다”면서 “학생들이 가출하면 서울·부산을 마다않고 수소문해 야학으로 데리고 와 검정고시를 보게 했다”고

했다. 중학 교육이 의무화되자, 평균연령 60대의 고령자들이 야학을 찾았다.

야학이 문을 닫을 뻔한 순간도 있었다. 삼일야학은 학생들에게 교재비

외엔 교육비를 받지 않는다. 교사는 모두 자원봉사자로 채워진다. 한

해 3000만원 상당의 운영비는 마스크 제조공장을 운영하는 김씨의 사비와 후원금으로 댄다. 치솟는 월세와 열악한 환경 등 문제로 야학의 위치는 5번이나 바뀌었다. 김씨는 “IMF 외환 위기 때처럼 경제적으로 힘들거나 교사 확보가

어려울 땐 야학을 그만둘까 생각했다”면서도 “그럴 때마다

교사들이 과목을 2~3개씩 맡으며 힘을 보탰고, 끊임없이

야학을 찾는 만학도들을 보며 마음을 잡았다”고 했다.

지난 50년간 삼일야학의 졸업생은

3000여 명, 대학 졸업생은 70여 명이다. 대구에 코로나가 크게 확산했던 지난 2020년 3월에도 삼일야학은 멈추지 않았다. 비대면 화상 수업을 진행한 그해 5월 중등·고등 검정고시에 응시한

15명 전원이 합격했다.

야학을 찾는 만학도들의 열정은 김씨의 학구열에 영향을 끼쳤다. 김씨는 “60세가 넘어서도 한글 기초부터 배우겠다는 학생들을 보면서 저도 나이 쉰 넘어서 행정학 박사 학위를 땄다”고 했다. 그는 그 뒤로도 심리상담사, 자동차정비기능사 등 자격증을 땄다. 학생들에게 배움은 언제든 가능하다는

자신감을 심어주기 위해서였다. 20대 대학생이 대부분인 삼일야학의 교사들 일부도 김씨를 만난 후 진로를

노인 평생 교육 분야로 바꿨다.

김씨는 “문맹(文盲)을 없애는 게 꿈”이라며 “제가

살아있을 때 이뤄지지 않는다면 누군가 야학을 계승해 그 꿈을 이뤄주길 바란다”고 말했다.

<조선일보> 이승규

기자